こんにちは、らんたなです。

私には障害のある妹がいます。障害がある場合、一般的には身体や心の検査・治療で医療費が増えてしまうことが多く、生活費に大きな影響を受けます。

私は県をまたぐ引っ越しを数回しているのですが、そこで気づいたことがあります。

それは、医療費の助成が住む場所によって大きく異なること。

医療費の助成は「全国同一、各都道府県、各市町村」のレベルで異なってきます。

精神疾患による通院医療費を助成する「自立支援医療費制度(精神通院医療)」は原則1割負担(上限あり)、所得制限あり。障害者手帳を必要とせず、精神科医の診断書でよい。

「高額療養費制度」は障害などの有無に関わらず、所得に応じた医療費自己負担の上限がある。但し、下記に比べて手薄い。

一般的には「重度心身障がい者医療費助成制度」、自治体によっては「福祉医療費給付事業」などの呼び方。都道府県でベースがあり、各市町村で範囲・給付を拡大している。そのため、住む地域で大きな差が生じている。医療費自己負担ゼロの自治体もあり。障害者手帳の等級、障害年金有無、所得などで判断。

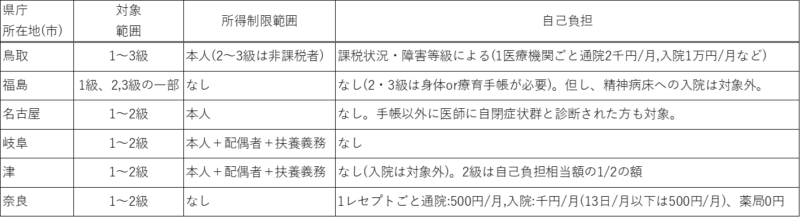

今回は各都道府県、市町村レベルで異なる「重度心身障がい者医療費助成制度(その他呼び名)」について県庁所在地別に調べた結果の一部をご紹介します。

ご自身やご家族がどこに住むか、参考となれば嬉しいです。

はじめに:医療費助成の対象となる条件について

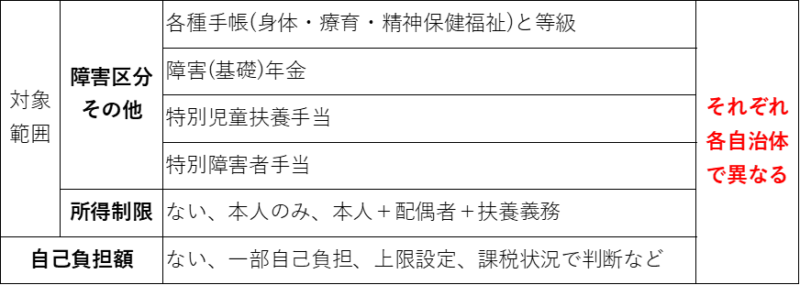

調査した結果、大きく分けて下表になります。

対象範囲については、全域で障害者手帳を要件としています。一部地域では手帳だけでなく、年金や各手当でも対象としています。

所得制限の範囲、自己負担額も各自治体で様々です。

調査における前提条件

- 65歳以上、子供の助成は考慮せず(その他制度もあるため)

- 自身でホームページを見て調べたので、間違いがあるかもしれない

- 2022/3/12時点での情報

上記の点は、ご容赦下さい。

全国ベースの障害者医療費助成の対象

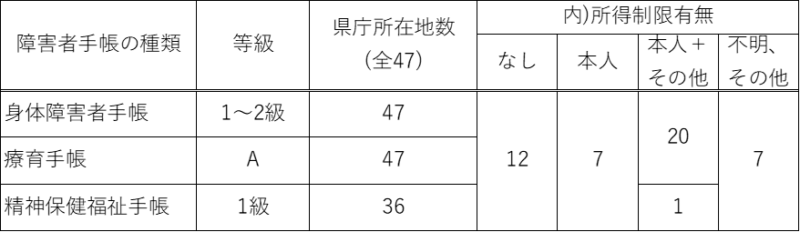

医療費助成の対象となるのは、下記の障害等級が標準です。

全ての自治体で、身体障害者手帳では1~2級、療育手帳ではA(重度)を対象としています。

精神保健福祉手帳に対する支援は1級でも全都市に及んでいないことが分かります。多くの都市が実施しているため、随時、全国普及されるものと思います。

これが全国ベースですから、これ以上の範囲に拡大している都市が手厚い福祉を行っていると判断します。

医療費助成の対象が多い都市(県庁所在地別)

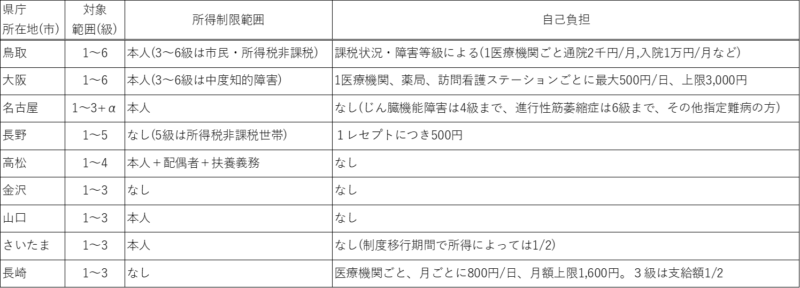

身体障害者手帳の場合

全国ベースの対象等級1級~2級に対して、鳥取市・大阪市・名古屋市では条件ありで6級まで対象を拡大しています。

ちなみに、1~2級までしか対象としていない市は16か所でした(県庁所在地47か所のうち)。

各市によって等級や所得制限の範囲、自己負担の内容が異なり、自治体でかなり差があることが分かります。

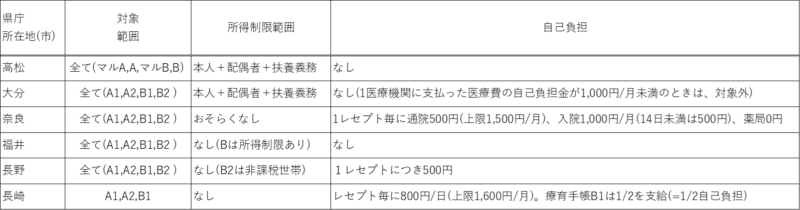

療育手帳の場合(地域によっては別称[愛の手帳など])

療育手帳の等級判定は国が規定しておらず、都道府県ごとの判断になります。そのため、都道府県ごとに「A1,マルA」と規定していたり、ある地域では「B1,B2」、他の地域では「B,C」と区分していることがあります。

基本的には、A1・マルA:最重度、A・A2:重度、B1:中等度、B2・C:軽度の区分になるかと思います。

医療費助成の対象として、地域によっては、A(重度)のみやB+身体障害者手帳を要件としている地域が多いので、上記の市は手厚い助成が行われています。

ちなみに、Aまでしか対象としていない市は10か所でした(県庁所在地47か所のうち)。

精神保健福祉手帳の場合

精神保健福祉手帳は他の手帳と比較して新しくできたこともあり、福祉サービスの範囲はまだ限られているのが現状です。医療費助成においては、冒頭でも記載しましたが、最も重たい1級でも全地域を対象としていません。また、精神疾患による入院について、助成の対象外としている自治体も多数あります。

そのような中で、上記に示した自治体は他の条件はあるものの、2級・3級を対象とした手厚い福祉を展開していることが分かります。

奈良市の「精神通院精神障害者医療費助成事業」では、要件を満たせば、自立支援医療受給者証に記載されている医療機関で、自己負担(1割負担)した通院医療費を全額助成しています。

また、津市の「精神障がい者医療費助成」では、要件を満たし、90日を越えて入院している人に対して、自己負担した入院医療費の1/2を助成しています。

引っ越す場合の注意点

ご自身やご家族に障害のある方が引っ越しする場合、今回の医療費のように、これまで受けられていた助成が受けられなくなることがあります。

公的・民間機関、交通インフラなどの住環境も大事ですが、医療費は生活費に大きな影響があるため、事前に自治体の助成対象について調べることが重要になってきます。

「重度心身障がい者医療費助成制度」においては、下記をポイントに後悔しないようにしましょう。

各市町村のホームページで「①各障害者手帳と等級の範囲」「②所得制限の範囲」「③自己負担額」を調べてみよう

医療保険に加入している世帯の全所得に応じてなのか、医療保険の範囲が関係ないのか(例えば自分は社会保険、家族は国民健康保険)、税法上の扶養なのか、詳細は自治体に聞いてみましょう。

(所得制限について記載のない自治体でも所得証明書が必要な場合があるなど、ホームページだけでは良く分からないこともあるため)

終わりに

地域による医療費助成の大きな差を実感して頂けたのではと思います。

今回記載した内容は、福祉業界で勤務されている方も知らなかったという状況がみられたので、記事にしてみました。

制度などを活用しながら、より良い生活を送るための参考になれば嬉しいです。

コメント