こんにちは、らんたなです。

別の記事で、資格取得などにおける学費の支援制度「専門実践教育訓練」についてご紹介しました。

専門実践教育訓練では学費の最大70%(上限56万円/年)が給付される制度で、転職やスキルアップに活用することが出来ます。

どのような資格が対象なのか、利用するための条件などについては、下記をご参照ください。

しかし、転職なども考え、今まで勤めていた会社を辞める場合、

「学費が給付されるのは良いけど、日々の生活費がなぁ・・・」

「勉強して、アルバイトもして、やっていけるかなぁ・・・」

と不安になるかと思います。

雇用保険に入っていて、会社を辞めた人は失業保険が一定期間もらえますが、勤続年数によっては3カ月しか貰えない場合があり、その後の生活が心配な方がいらっしゃるのではないかと思います。

そのような方へ、「教育訓練支援給付金」という制度があります。

これは、失業保険の終了後、失業保険で貰えた金額の約80%が卒業するまで給付されます。

今回は、学費の給付(専門実践教育訓練)と合わせて利用できる、「教育訓練支援給付金」について記載したいと思います。

実際にこの制度を利用した私から見る、ポイントや注意点についてもご説明します。

対象者

- 専門実践教育訓練を受給できる人で、受講開始時に45歳未満

- 失業している(雇用保険に入っていない)

- 専門実践教育訓練が昼間に通学するもの(通信制・夜間制は×)

- 過去に教育訓練支援給付金を受けたことがない

- 教育訓練給付金を受けたことがない(H26年10月1日以前であれば例外あり)

- 会社などの役員でない(活動や報酬がない場合は相談)

- 自治体の長でない

- 専門実践教育訓練の受講開始日がR4年3月31日以前

受講開始日が延長されたら良いな・・・。

専門実践教育訓練を受給できる人が対象なので、これについては下記をご参照ください

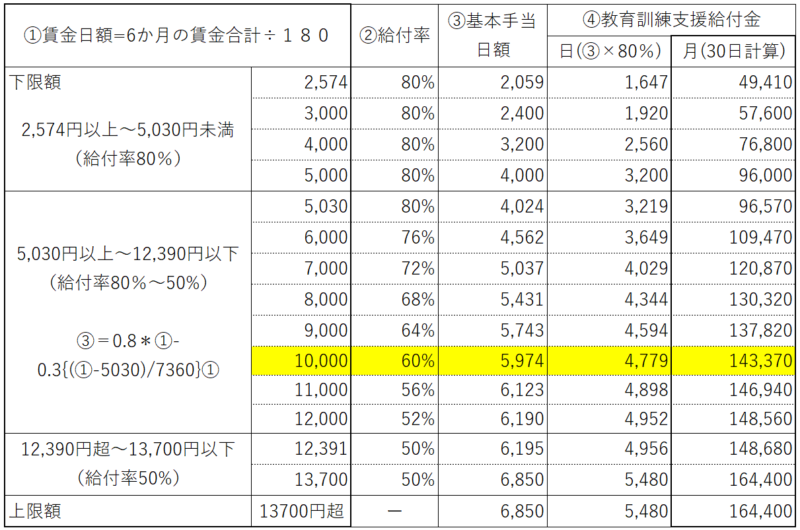

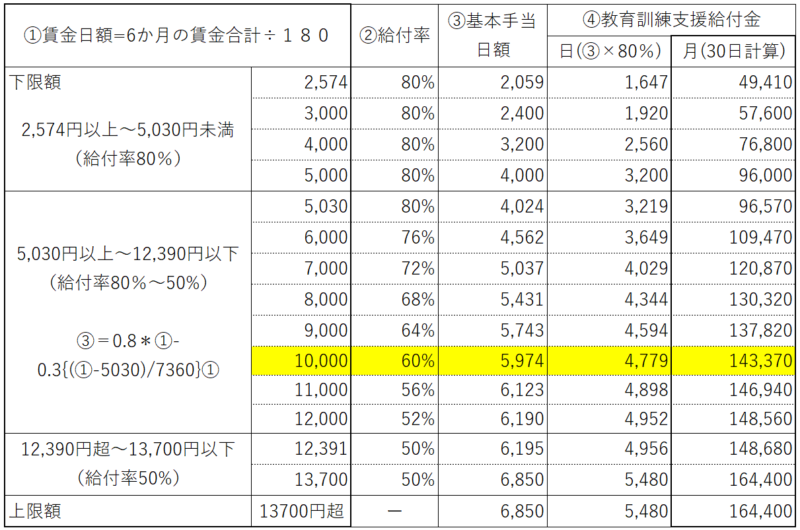

もらえる給付金の額

教育訓練支援給付金の日額

=【①賃金日額×②給付率(50%~80%)】×80%

=【③基本手当日額(失業保険で貰える1日あたりの金額)】×80%

となります。

①~③の各項目について、ご説明していきます。

①賃金日額とは

=離職した直前6か月間の賃金の合計(円)÷180(日)

→会社を辞める前の6か月(約180日)の賃金を、1日当たりの平均賃金として計算したもの

この計算において、基本的に賞与・ボーナスの金額は含みません(3か月以内毎に支給される場合は含みますが、珍しいかと思います)。また、結婚祝いや死亡弔慰金なども含まれません。

含まれるものとしては、交通費、残業代、深夜手当、休日出勤、住宅手当、扶養手当などです。

おおよその賃金日額を計算したいときは、賞与・ボーナスを除く6か月の総支給額から180日で割れば算出できます。

②給付率、③基本手当日額とは

③基本手当日額=失業したときにもらえる1日あたりのお金(失業給付)のことです。

計算方法は先ほど計算した①賃金日額を用いて

=①賃金日額×②給付率(50%~80%) 上限・下限あり

もらっていた賃金や年齢によって50%~80%と給付率や限度額が変わります。

これは、給料が多い人には最大50%(上限あり)、給料が少ない人には最大80%(下限あり)とすることで、給料が少なかった人に手厚く給付しています。

※60~64歳における給付率に45%がありますが、「教育訓練支援給付金」の対象は45歳未満の為、考慮していません。

貰える金額の目安

先ほど、計算方法についてご説明しましたが、

「なんだか、難しくて分からない・・・」「計算するのがめんどくさい・・・」「具体的にどれくらいもらえるの??」

と思われる方がいるのではと思い、表にまとめてみました。

令和2年8月1日時点における概算です。(基本手当などは毎年変更される)

各計算において、小数点は切り捨てにしてます。

離職時の年齢 29歳以下の人

例えば、6か月の賃金合計が180万円(30万円/月)の方については

①賃金日額=180万円÷180=10,000円

②給付率=60%

③基本手当日額=5,974円/日=失業保険でもらえる額(30日分では、179,220円)

④教育訓練支援給付金日額=4,779円/日 (30日分では、143,370円)

「教育訓練支援給付金」は授業がない土日祝や長期休暇についても、支給の対象日としてカウントされます。

但し、授業開講日に欠席した場合は、その日数分はカウントされません。(欠席理由にもよる)

30日分の計算では失業保険179,220×80%=143,376円

≠④教育訓練支援給付金143,370円と6円差に。

これは、各計算において小数点を切り捨てているためです。

多少の違いなので、おおよそ80%であると認識して頂けたらと思います。

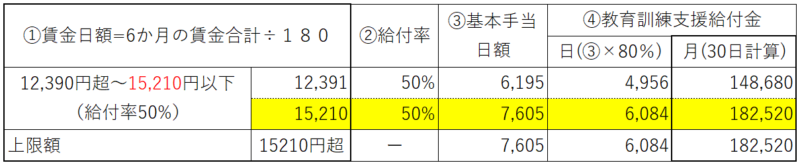

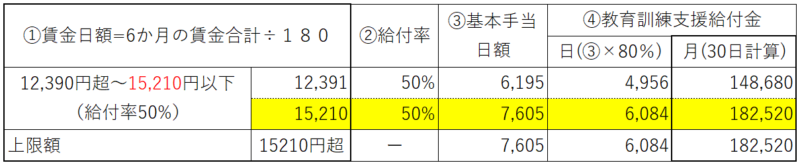

離職時の年齢 30~44歳の人

上限額だけ変わります。他は29歳以下と変わりません。

実際に私が貰った給付金の金額、学校に掛かった費用については下記をご覧ください。

給付されている期間のアルバイトについて

給付金だけでは生活が困難、心配な人もいると思います。

そこで、給付金を貰いながら可能なアルバイトについて、条件の一部を記載します。

①雇用保険の被保険者とならないこと

雇用保険の加入は1週間に20時間以上の労働、かつ31日以上の雇用見込がある人。

そのため、週に20時間未満であればOKです。

②契約期間が7日以上の雇用、週に20時間以上の労働、かつ週の就労日が4日以上

これも、週に20時間未満であればOK

③その他、自営業やその準備、家業の手伝い、ボランティア、内職などに専念しない場合

専念の内容・具体的なことについては、ハローワークに聞いて頂けたらと思います。

手続きについて

①離職票を持ってハローワークへ行き、受講開始日の1か月前までに手続きを完了させる。

※受講日の直前まで仕事を行う場合は、退職してから1か月以内まで

ハローワークに何度も行くのは大変なので「専門実践教育訓練給付金」と同時に「教育訓練支援給付」の申請をおススメします。

「専門実践教育訓練給付金」の申請については下記をご参照ください。

②教育訓練支援給付金の受給資格者証をもらう。

③2か月1回、指定日にハローワークへ行き、必要事項(出席・就職状況)を記入した受講証明書を提出

④過去2か月分の給付金が口座に振り込まれる(給付金は2カ月ごと)

⑤卒業するまで上記を繰り返す

実際に利用して分かった注意する点

①「教育訓練支援給付」は受講開始日から7日間の待期期間があります。この7日間は給付金の対象外。

②受講開始日に失業保険の給付(基本手当)をもらっている場合、基本手当が終わった後に「教育訓練支援給付金」がもらえます。

③受講開始日以降が失業保険の待期期間中であるとき、この待期期間についても「教育訓練支援給付金」は給付されません。

④上記③のときでも、毎月1回ハローワークへ行く必要があります。

⑤教育訓練支援給付金が始まったら、2ヶ月に1回ハローワークへ行く必要があります。

⑥失業保険の給付(基本手当)の待機期間やもらっている間に①が過ぎた場合は、失業保険の給付が終わり次第、7日間の待機なしで「教育訓練支援給付」が始まります。

⑦失業保険の給付(基本手当)が一定額以上であると、健康保険などの扶養に入れない場合があります。

⑧単位が取れない、修了の見込みがない場合は「教育訓練支援給付」の支給が終了します。

⑨授業に欠席した場合、その日数分の「教育訓練支援給付」が減額(感染症、災害などは対象外)

⑩遅刻、早退はその日の半分以上授業を受けた場合に満額支給。出席率は0.5日換算。

⑪出席率が80%未満の場合、その支給単位以降、給付金は0円になります。

⑫出席率は1か月単位で計算し、学校の授業がある日に対する出席率のため、夏休み期間などで受講日が少ないときは欠席に注意。

⑬各学校のパンフレットに「教育訓練支援給付」における支給額が書かれていることがありますが、これは満額を受給できた場合の金額が書かれていることが多いです。

3月末に自己都合退職、失業保険は3ヶ月給付、同年4月に受講開始の場合

①4月中旬に前職の会社から離職票をもらい、すぐにハローワークへ失業保険の申請

②離職票提出日から7日間の失業待期・・・ここでおおよそ4月末、給付金なし

③失業保険の給付(基本手当)に3ヶ月の給付制限・・・ここで7月末、給付金なし

④8月~失業保険の給付(基本手当)の開始・・・8~10月の3か月、基本手当が給付

⑤11月~「教育訓練支援給付」の開始・・・卒業まで給付

この場合、最初の4ヶ月は失業保険・教育訓練ともに給付金が出ないので注意です。

給付金をできる限り多く受給する方法

- 失業保険を満額受け取れる期間を考慮して、会社を退職する

- 失業した理由に解雇、病気、介護等の理由があれば、失業保険の給付制限が短縮

令和2年10月1日以降は失業保険の給付制限が2カ月になっています(自己都合、5年に2回までなど条件あり)

1の場合は、住宅手当や健康保険・厚生年金などの会社が負担してくれているものを自分で支払うことになるので、給付金を満額受給できたからといって、一概に得をするわけでは無いので注意してください。

おわりに

言葉が難しく、説明が分かりにくい部分があったと思いますが、気を付ける点などをまとめてみました。

- 専門実践教育訓練の受講開始日がR4年3月31日以前

- 専門実践教育訓練給付金の対象者、かつ45歳未満が対象

- 昼間通学し、失業した人で過去に利用していない人が対象

- 手続きはハローワークへ、受講開始日の1か月前までに申請

- 失業保険の給付が終わってから「教育訓練支援給付」が始まる

- そのため、失業保険の待期期間は給付が無いので注意

- もらえる金額=失業保険でもらえる額×80%

- 卒業するまで給付される(卒業する見込みがない場合、終了)

- 土日祝や夏休みなど、授業が無い日も支給される

- 授業開講日に欠席した分は支給されない(欠席理由による)

- 出席日数80%以上でないと給付が終了(長期連休のある月に注意)

- アルバイトは基本的に週20時間未満であればOK

- 給付金は満額もらえるとは限らない(離職のタイミングで変わる)

このような制度を利用して、転職やスキルアップを目指してみるのはいかがでしょうか。

専門実践教育訓練の受講開始日がR4年3月31日以前となっているので、期間に注意して下さい。

受講開始日の期間が延長されることを願います。

現在の会社を退職してこの制度を利用する際は、辞める前にハローワークへ連絡してください。

万が一、対象の講座ではなかった、給付金が貰えないとなったら大変です。

コメント